最近“二舅”很火,二舅的经历让我想起了21年前的农村妇女刘小样。

2001年的秋天,刘小样给央视《半边天》栏目组写信:

“在农村,有钱可以盖房,但不可以买书;

可以打牌闲聊,但不可以去逛西安;

不可以有交际,不可以太张扬,不可以太有个性,不可以太好,不可以太坏.......”

她的信,震撼了《半边天》节目组,到了冬天,张越记者带着一班人马,扛着摄像机来到陕西咸阳农村采访她。

一开始,刘小样是拒绝的,她害怕村里人看到,骂她不检点。

就这样耗了几天,节目组没拍到任何期待之中的素材。

采访结束后,记者张越她闲聊,放松下来的她终于袒露出内心。

说起自己的生活,刘小样这样描述:

“夏有一望无际的金黄色的麦浪,秋有青纱帐一般的玉米地,它很美。”

“可我不喜欢这里,因为它太平了。”

“人人都认为农民,特别是女人不需要有思想,她就做饭,她就洗衣服,她就看孩子,她就做家务,她就干地里活。然后她就去逛逛,她就这些,你说做这些要有什么思想,她不需要有思想......”

停顿片刻后,她接着说:“我不接受这样。”

“那你想要什么样的生活呢?”

“我宁可痛苦,我不要麻木,我不要我什么都不知道,然后我就很满足。有饭吃,有衣穿,有房住,这就很好了。

我不满足这些的,我想要充实的生活,我想要知识,我想看书,我想看电视,从电视上得到我想要得到的东西——因为我不能出去。”

33岁之前,刘小样过得很“规矩”:初二辍学,包办婚姻,下地干活,洗衣做饭,相夫教子,孝敬公婆。

她说,农村女人有两条命,第一条命属于娘家,第二条命属于婆家,没有属于自己的东西。

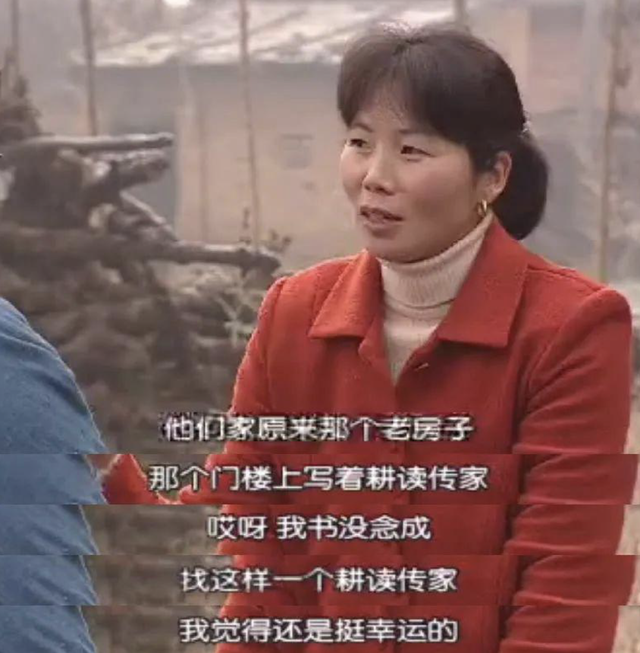

但刘小样是好运的,她说:“随便找了一个,但正合意。”

随便找的丈夫来自隔壁村的王树生,虽说是相亲认识,但她本人很钟意,因为对方家的门楣上写着四个大字:“耕读传家”

她想,自己书没念成,起码还找了一个读书人家,也算心满意足了。

作家亦舒说:

“当我四十岁的时候,身体健康,略有积蓄,已婚,丈夫体贴,孩子听话,有一份真正喜欢的工作,这就是成功。不必成名,也不必发财。”

这大概是很多女人向往的生活,婚姻幸福,家庭美满。

在同村人看来,她育有一双儿女,每年只需干2个月的农活,已经达到了做一个农民的人生巅峰。

但她却说:“我烦就烦过一样的日子。”

乡下的生活很慢,也很平静,没有什么起伏和波澜。

刘小样觉得,自己要被那种单调的生活溶解了。

因为无比向往远方,她甚至怨恨起了家门口的铁路,要是再远一点,或者在近一点,她都能够平静一些。可是它就是那么不远不近,整日整日地在人心口晃荡晃荡,叫人不得安宁。

红砖房外传来的火车的声音是她和外面世界的一种连接,每一天,她对另一种生活的渴望都被隆隆声抓住,变得骚动起来。

她痛苦,因为太好奇外面的世界,好奇未来的日子,好奇自己不知道的一切。

当自我觉醒和认知到了令人吃惊的地步,她明白:

“这就是我的悲哀。”

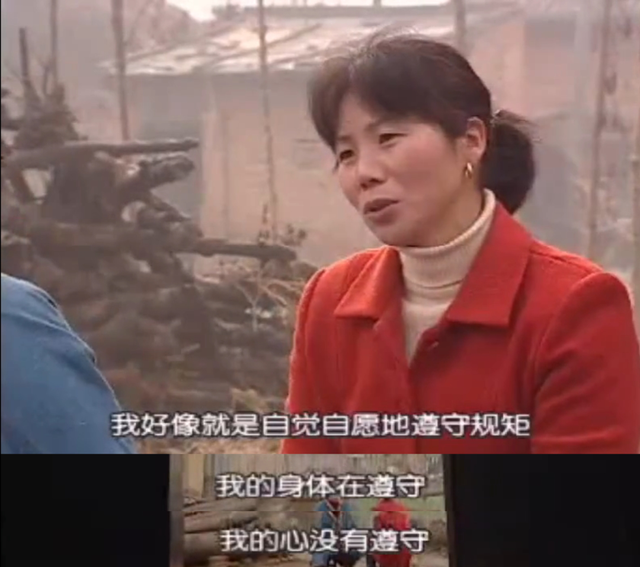

我们常常会说,人是在社会规训里进行自我建构,又在外界规则和自我偏向的拉扯中苟活。

尤其是女性,经历的拉扯更加撕裂。

“有约定俗成的规矩,你想要打破它,就会感到无助、无望和孤独,好像有好多双眼睛在盯着你,不需要别人阻止你,你会自觉自愿地去遵守这些规矩。”

刘小样极度渴望知识,出去外面的世界,与此同时,她又放不下自己的家庭。于是她产生了“我宁可痛苦,我不要麻木”的心灵写照。

刘越对他说:你的不满足其实已经是一种进步,你感觉得了吗?

她坚定地说:“所以我虽然痛苦,但我不悲伤。痛苦只是一种蜕变,生活就是要不停地蜕变,它才能前进,才能有力量。”

这期时长24分钟的《我叫刘小样》在央视《半边天》播出后成为该节目有史以来最成功的一期。

人们听到了这个农村妇女内心深处的呐喊,当地领导看完后想要帮助她,但她拒绝了。

很多人看了之后表示冲击力很大,并产生了一种质疑——“一位农村妇女为什么会有如此清晰的自我意识?”

村里人也惊讶于她居然会说“外面的话”。所谓“外面的话”,指的是普通话。

甚至有人因此怀疑她是被拐卖的大学生。

但其实这发音标准的普通话是她跟着收音机和电视悄悄学的。

因为没有书可读,她就读电视。

看《半边天》、《读书时间》,听路遥的《人生》、《平凡的世界》,《新闻和报纸摘要》......不做其他的事,就一个字一个字地读,一个字一个字琢磨。

刘小样觉得,普通话代表着外面的世界,只要学会了普通话,她就搭起了一座桥。

还有衣服,刘小样说,农村服装特点就是“艳”,因为太靠近泥土,还穿土色,就太土了。

所以她爱穿红色,寄托着她希望活得鲜艳、活得热烈的心情。

其实结婚的第一年,丈夫带刘小样去过一趟西安。

她走进了她渴望的新世界,街上的漂亮女人、琳琅满目的商品、说着流利普通话的路人......

但那一刻的她是那么孤独,因为这一切都和她刘小样没有一丁点的关系。

刘小样一直很羡慕城里的女人,不是因为穿着打扮有范,而是她觉得城里的女人之所以好看,一定是因为她们的内心有些什么东西,而她没有,所以她要不断学习。

丈夫王树生对她的痛苦看得一清二楚,在接受采访时说到:

她两边都想做好。家务要干,娃和老人要管,可是脑子里有那么多想法。

很多人看完这期节目后,总是好奇她之后的生活。

上网搜发现每隔一段时间,都有人问「刘小样后来怎么样了」。

其实节目播出后,刘小样有过几次出走。

她先是去别人家的农田干活,寻找一种“工作”的感觉。

然后《半边天》请她当嘉宾,她就去了北京,去了书店。

后来她去县城商场做了一段时间的售货员,每个月六百块钱,接触了很多人,学会了做账。

商场经营不善倒闭后,她又被同事邀请去贵州一家化妆品店帮忙。

她犹豫了,贵州听起来太遥远陌生,好在丈夫鼓励她去了。

2008年,第一次独自出门远行的她因为水土不服,语言不通,最终以失败告终。

她再次回到县城,成了一所小学的生活老师。

两年后,儿女们都去读大学了,空下来的她又跑去了更远的地方,在江苏昆山一家工厂食堂当厨师。

但去过这么多地方后,她发现自己的心还是不肯平静?

2016年,她对丈夫说,自己病了,要去西安的心理医院看病。

这是刘小样最后一次出走,她在医院里找了一份后勤工作,和一位上了年纪的女教授很谈得来。

但不久之后,婆婆病倒,她主动提出回家照顾直到天年。

经过20多年的“折腾”,刘小样看到了自己身上的新旧杂糅,以及直面自身有限性后的虚妄:

“有的人以为我这人思想前卫,她怎么那样考虑问题,其实我现在才发现,我其实是一个太传统的一个人——我传统的东西根本也揪不掉,新的东西够不着,就是处于这种状态下。”

刘小样的子女说:“妈妈就像个小孩,老是长不大。”

王树生则认为,人如果超过自己的地域环境和家庭条件,去够一些现实里没有的东西,很徒劳,也一定会失败。他认为妻子这种思想太普遍,啥事也成不了。

刘小样有些生气,“我连跳起来去够的权利都没有吗?”

其实,人人都是刘小样。

风餐露宿时为生计奔波,丰衣足食后因精神痛苦。

我们究竟是谁?

我们到底要过什么样的生活?

鲁迅《娜拉走后怎样》,对娜拉做出了判断,一是堕落;二是回来。

而刘小样最后则回到了农村,回到了太平的生活。

2019年春天,婆婆去世,她选择留在家里养着喜欢的花花草草,做回那个普通平淡的农村妇女。

但她把最左边的那扇窗户,扣上了插销,永远朝外开着。

那扇可以看到外面世界的窗,她始终不肯关上。